小时极端降雨(EHR)通常指一小时内降雨强度远超局地气候态的极端降雨事件,频发于长江中下游地区的小时极端降雨致灾性强、影响范围广,深入探究其形成机理对提升预报准确性和防灾减灾能力具有重要意义。近日,姚素香教授(通讯作者)和其硕士研究生薛雅丹(第一作者),以及南京信息工程大学黄乾副教授探究了2013~2022年夏季长江中下游地区小时极端降雨的热力、动力场特征以及降雨形成机理,相关成果发表于期刊Journal of Geophysical Research: Atmospheres上。

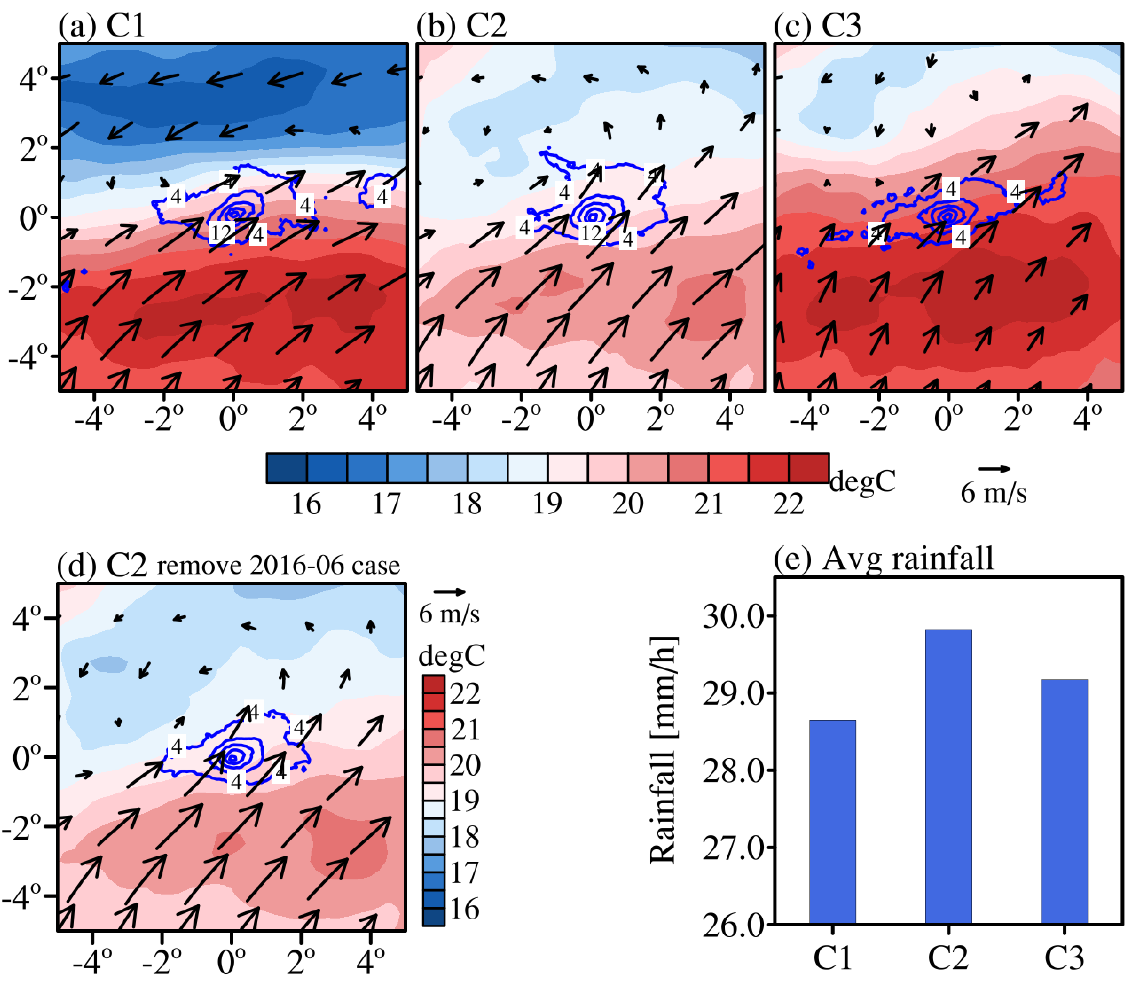

该项研究采用坐标系跟随降雨中心的方法,重构了EHR发生时降雨中心伴随的动力和热力场(图1),之后通过客观分型将筛选出来的EHR分为三类,在分类的基础上对三类降雨形成机制进行探究。

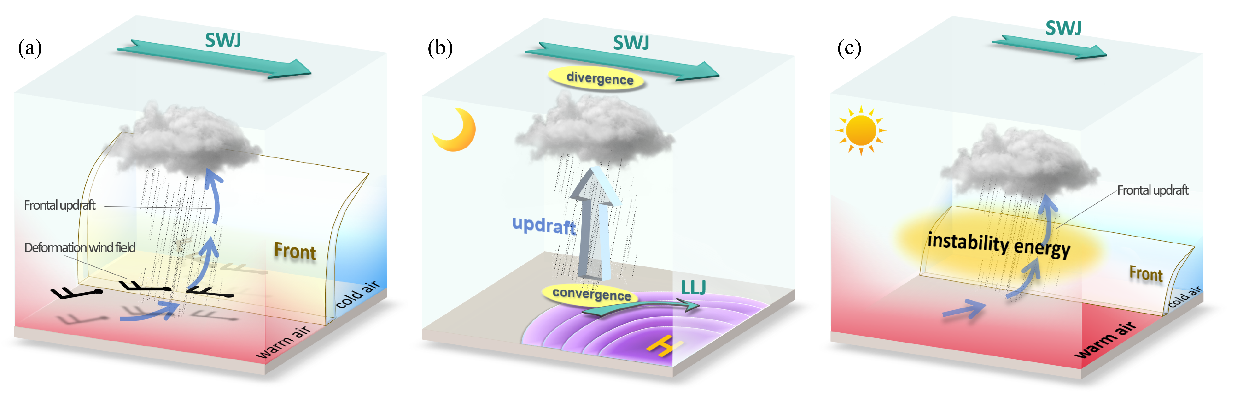

进一步研究表明,三类EHR呈现了显著不同的动力和热力场特征(图2)。第一类EHR为锋生型,其锋区宽厚且稳定存在,受到以形变项为主的水平锋生影响,为降雨提供充足的促进作用。第二类EHR为急流型,其降雨区对应的低层风场受低空急流影响有显著辐合,高层受高空急流影响存在强辐散,高低空急流强烈耦合,低层南风超地转加速,从而引发EHR。发生在暖气团中的第三类EHR为不稳定伴锋生型降雨,对应有强烈的不稳定能量,在锋生垂直运动触发下加剧降雨的强度。此外,三类EHR的日内分布也存在差异,锋生型降雨在上午与午后的出现频次相当,急流型降雨集中出现在上午,不稳定伴锋生型降雨集中出现在午后,三者的时间分布特点与其形成机理存在强关联。

区别于传统方法针对固定空间区域进行合成分析,该项研究创新性地采用坐标系跟随降雨中心的方法重构EHR伴随的热力、动力场,大大降低了关键特征被平均模糊的可能性。此外,该研究还将锋面活动导致的EHR进一步细分为强锋生型和不稳定伴随锋生型,揭示了午后大气不稳定与垂直锋生的协同作用对极端降雨的增强机制,可为极端降雨的潜势预报提供理论依据。

图1 (a-c)三类EHR小时降雨量(蓝色等值线,单位:mm/h,从外到内依次标值为4、12、20、28、36),850hPa风场(矢量,单位:m/s)和温度场(阴影,单位:℃)重构场合成分析

图2 三类EHR形成机制示意图(a:第一类,强锋生型;b:第二类,急流型;c:第三类,不稳定伴锋生型)

论文信息:

Xue, Y., Yao, S.# & Huang, Q. (2025). Mechanistic Diversity of Hourly Extreme Rainfall in the Middle and Lower Reaches of the Yangtze River Basin.Journal of Geophysical Research: Atmospheres. 130(15), 2025JD043729. https://doi.org/10.1029/2025JD043729