南海北部边界层急流对华南暴雨具有重要影响。它能输送大量的水汽,为暴雨提供水汽条件。其动力抬升作用促使暖湿空气上升,触发不稳定能量释放。还可输送热量和动量,改变热力结构,增强内部环流,这些因素共同促进华南暴雨的形成和发展。

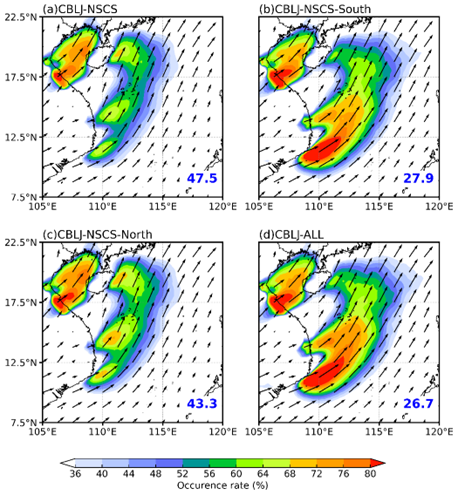

智协飞教授团队近期在《Monthly Weather Review》刊文揭示了南海北部边界层急流新的空间型。利用WRF模式逐小时模拟资料以及 ERA5再分析资料,对 2015-2022年初夏南海北部边界层急流的两种不同空间型进行深入研究。结果显示,第一种空间型表现为在海南岛东侧有一个高发核心区,而第二种空间型的特点是具有两个高发核心区,覆盖海南岛东侧以及广东南部海域,且后者强度更大、范围更广。

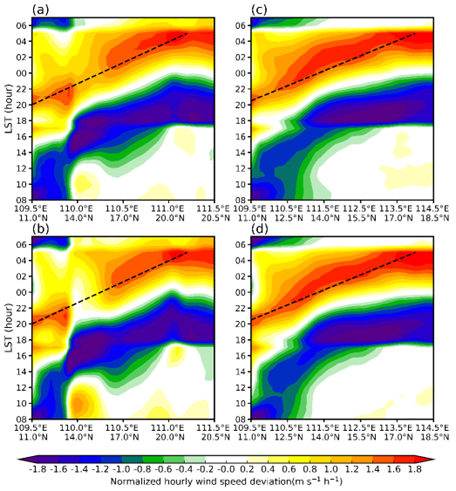

此外,在南海北部边界层急流的不同高发核心区还观测到了显著的日变化特征:位于海南岛东侧的西核心区在夜间达到峰值,并在下午出现次峰;而位于广东南部的东核心区在夜间强度达到最大,且在早晨出现次峰。

图1 2015-2022年6月(a)南海北部边界层急流(CBLJ-NSCS)、(b)南海北部边界层急流南部区域(CBLJ-NSCS-South)、(c)南海北部边界层急流北部区域(CBLJ-NSCS-North)、(d)所有沿岸边界层急流日(CBLJ-ALL)的沿岸边界层急流出现频率的水平分布(阴影部分,百分比)以及950 hPa平均风场。图中蓝色文字表示各种类型边界层急流日的出现频率(百分比)。

由大尺度扰动风环流引发的惯性振荡以及来自上游中南半岛沿岸边界层急流的动量传播能够解释这两个核心区夜间边界层急流强度增强的现象。海南岛产生的热力效应在很大程度上导致了西核心区下午边界层急流强度的增强。东核心区早晨次峰的形成源于其东北部区域强烈的辐合与抬升作用。当沿着中南半岛长山山脉的上游沿岸边界层急流增强时,由于风场变化,更多的动量会传播至东核心区而非西核心区,从而导致第一种空间型向第二种空间型的转变。

图2 标准化的逐小时风速偏差(米 / 秒・小时⁻¹)的时间- 剖面Hovmöller图。该偏差是通过用逐小时平均风速减去日平均风速,并将其除以沿剖面 L1(a、b)和剖面 L2(c、d)的逐小时风速的标准差计算得出的,分别对应第一种空间型(a、c)和第二种空间型(b、d)。黑色虚线表示强风沿各剖面的传播情况。

这项研究是在国家重点研发计划重点专项“重大灾害性天气的短时短期精细化无缝隙预报技术研究”(2017YFC1502000)资助下,由智协飞教授团队及外单位合作者共同完成的,文章第一作者是硕士研究生杜天睿。本研究对于华南暖区暴雨预报技巧的提高具有重要意义。

论文信息:

Du T, Zhi X, Wang Y, et al. The Distinct Spatial Patterns and Physical Mechanisms of Coastal Boundary Layer Jets over the Northern South China Sea. Monthly Weather Review, 2024, 152(12): 2639–2660, https://doi.org/10.1175/MWR-D-23-0263.1