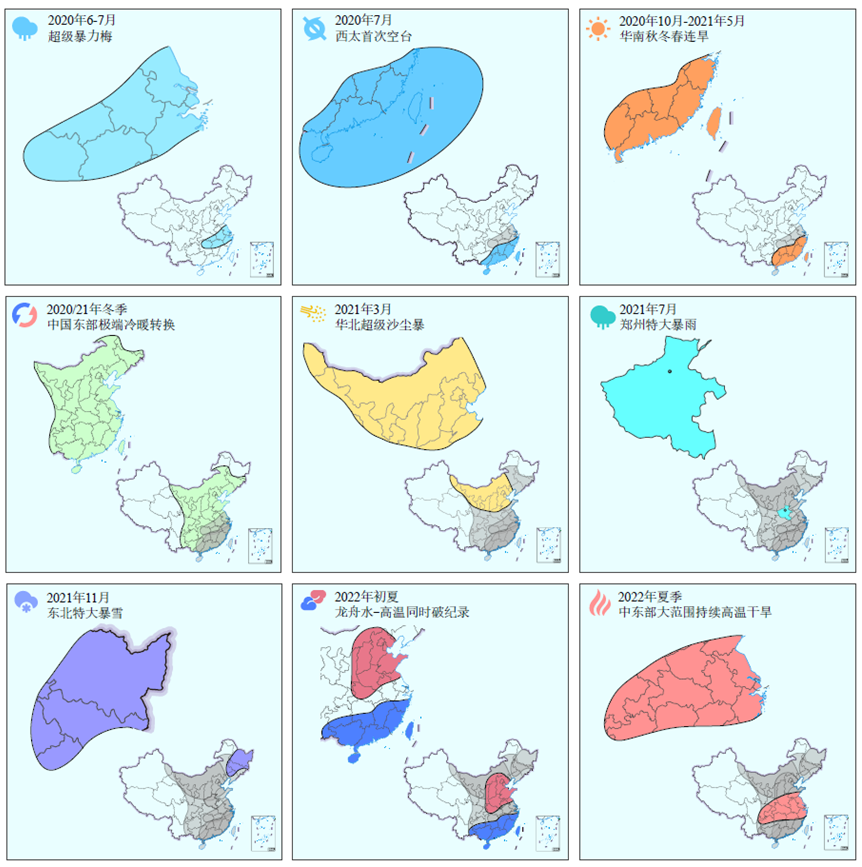

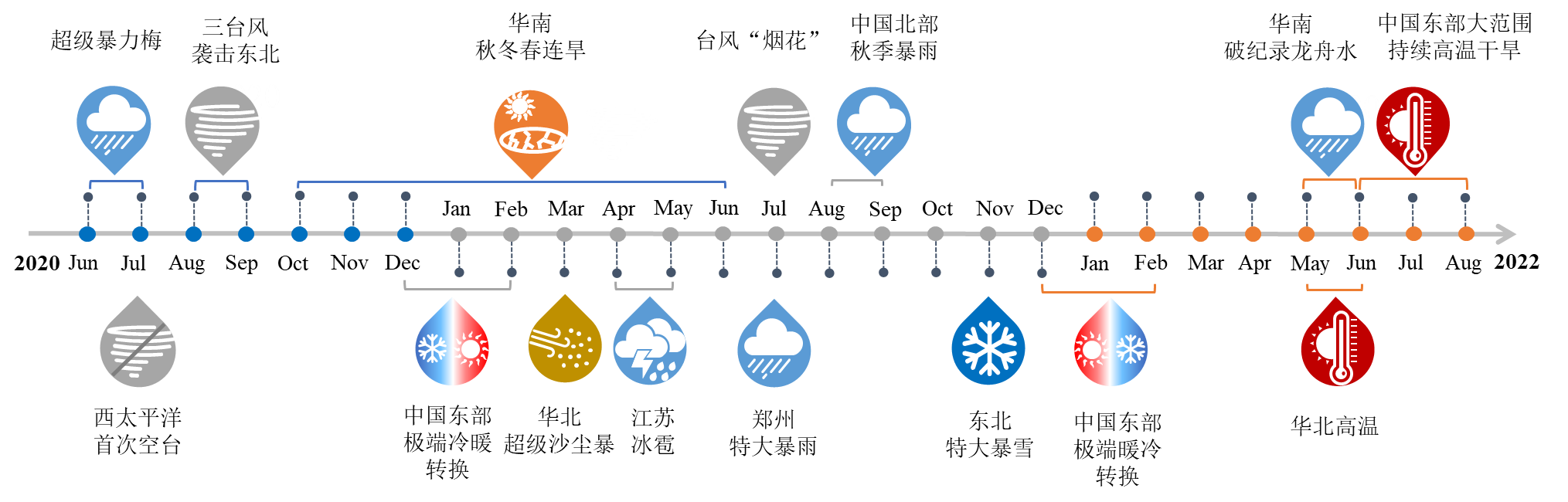

2020年夏季超级暴力梅,7月西北太平洋首次空台,秋冬春连旱和冬季极端冷暖转换;2021年春季超级沙尘暴,郑州大暴雨和东北雪灾;2022年破纪录龙舟水和大范围极端高温热浪(图1),这一次次极端气候没有给中国东部防灾减灾留下任何喘息时间。王会军院士、尹志聪教授等在The Innovation的Commentary文章指出过去三年集中爆发的极端气候事件可能是1979年以来最强烈的(图2),不仅给气候研究带来新的挑战,更给中国应对气候变化和防灾减灾带来巨大压力。

在全球增暖背景下,极端气候表现出持续性、破纪录、复合性和群发性的新特征。过去三年频繁出现完全相反的极端状态,超强的气候系统变率表明极端气候预测是一个重大科学挑战。归因可以为气候变化的预估、适应和减缓提供有效的科学支撑,但它对次季节-季节预测的支撑能力很弱。海-陆-气相互作用可以显著调节极端气候的年际-年代际变化,天然地提供了有效的可预测性。但复杂的是,某一极端气候并不是由某几个特定诱因导致的,同样地一个特定气候强迫因子也并不总是对应于某一极端气候的发生。尽管极端气候的预测已有了一定进展,但数值模式和统计模型中海-陆-气关键过程描述不足以及全球变暖的背景下快速变化的外强迫因子均会导致预测水平降低。因此,人类活动、气候系统内部变率及其相互作用对极端气候的影响研究应该结合起来,而不是偏颇的强调某一方面。

极端天气气候往往是风险和灾害链的发令枪,对极端气候和后续风险的预测虽然是巨大的挑战但同样有巨大的研究和应用价值。具有前景的方案包括:1、统计-动力相结合的预测技术。近年来人工智能在气候预测领域的蓬勃应用展现出了潜力,并且正在进入可解释的阶段;2、气候概率预测。从应用角度提早给出极端事件的发生概率,可以支撑防灾减灾工作。极端气候的快速归因和机理解析将有助于解释某个气候极端事件在多大程度上受到人类活动和气候系统内部变率影响,这也是决策者和媒体的热点需求。

图1 2020年至2022年夏季中国重大极端气候事件及其影响区域。彩色阴影为当前极端气候的主要影响范围,灰色阴影表示过去3年极端事件影响区域的叠加。

图2 2020年6月至2022年8月中国重大极端气候事件影响时间轴。

相关论文信息:

Yin, Z. C., Zhou, B. T., Duan, M. K., Chen, H. S., Wang, H. J., 2023. Climate extremes become increasingly fierce in China, The Innovation, 4(2): 100406. doi: 10.1016/j.xinn.2023.100406.

期刊简介:

The Innovation是一本综合性英文学术期刊,它由中国科学院青年创新促进会百余会员与Cell Press共同创建,旨在向科学界展示鼓舞人心的跨学科发现,期刊内容覆盖化学、材料科学、纳米技术、医学、物理学、生物学、地球科学和工程学等所有自然科学。The Innovation已被DOAJ,ADS,Scopus,Google Scholar,PubMed,WHO,ESCI,INSPEC等数据库收录,根据Web of Science引用趋势,预计首个影响因子高于30。