强大的绕极涡旋是冬半球平流层环流最为突出的特征。平流层极涡的强度变化和中心位置改变会给整个平流层-对流层耦合系统造成显著的影响,与极涡变化关联的信号呈现出环状结构,并表现出自上而下的传播特征。当平流层极涡异常偏弱甚至崩溃时,前期的对流层行星波活动往往很活跃并加强上传,环状模负位相强烈发展;有些年份对流层行星波活动非常弱,平流层极涡偏强,环状模正位相强烈发展。因此,平流层极涡状态的模拟性能是评价一个模式好坏的重要指标之一。

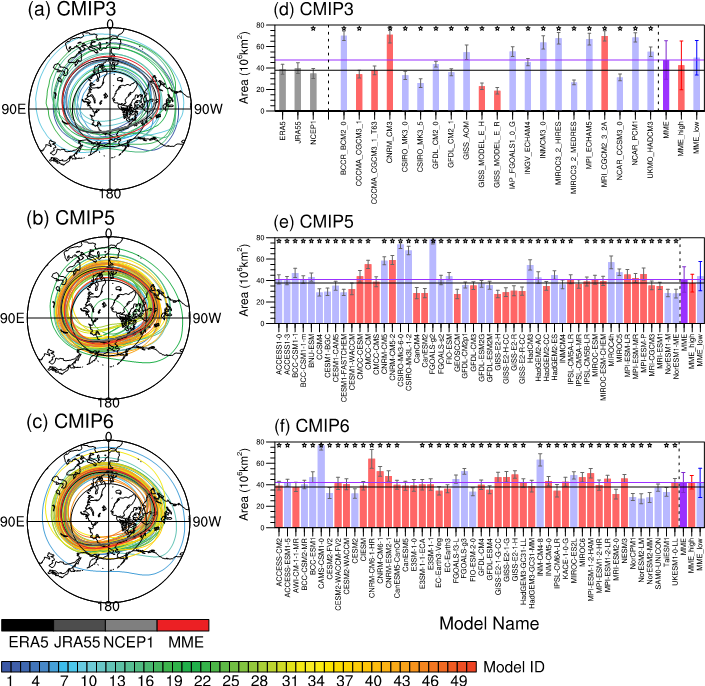

近日,中层大气科学团队饶建教授,同以色列希伯来大学Garfinke教授和中国气象局地球系统数值预报中心的吴统文研究员、路屹雄研究员和储敏研究员合作,对国际耦合模式比较计划(CMIP)三个阶段的众多模式成员进行了一次全面的摸底和调研工作;他们从平流层极涡的不同参数出发,全面且系统评估了CMIP3、CMIP5和CMIP6模式对平流层极涡平均态的模拟状况。多模式集合平均而言,平流层极区冷偏差在CMIP3中最大,在CMIP5和CMIP6中得到持续的改善。北太平洋上空的平流层气候脊强度在三个CMIP阶段被持续低估。研究不仅比较了平流层极涡模拟的模式间差异,而且量化了三个CMIP阶段极涡模拟的差别,发现了一些普遍存在、长期维持、难以改进的模拟误差。这些误差包括平流层极涡尺寸过大(图1)、强度过强、极涡长短轴纵横比过小(极涡形状过圆)、极涡形心过于偏向北极点等。

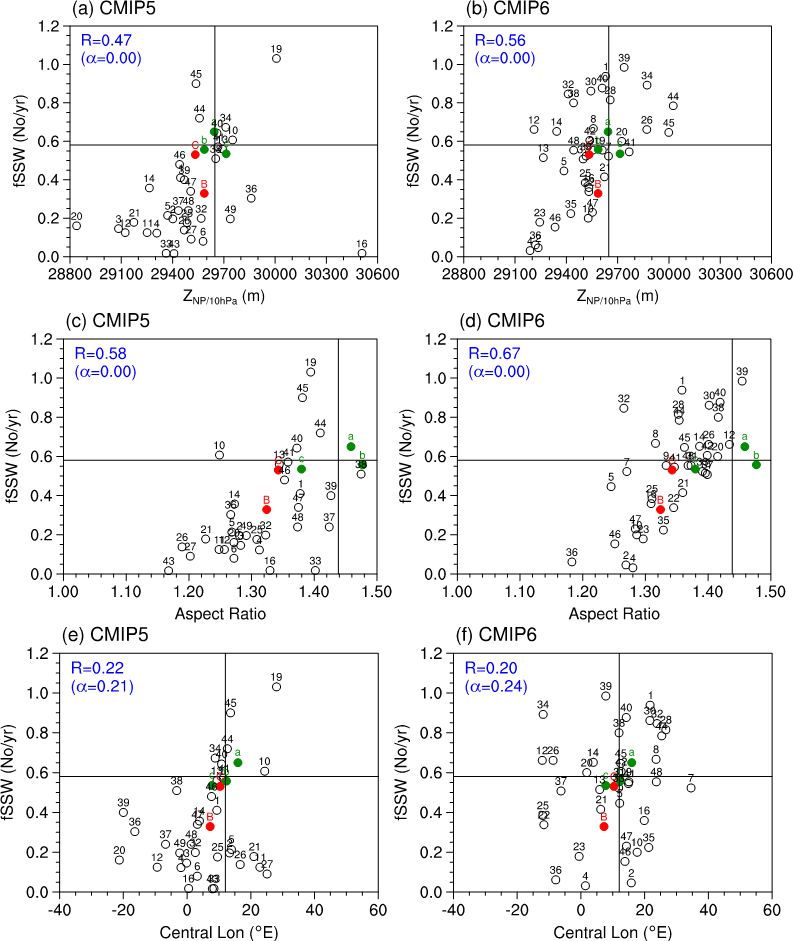

研究进一步指出极涡参数的模式间差异与北半球热带海洋表面温度(SST)偏差呈现出显著的统计关系。具体而言,北半球热带太平洋SST冷偏差与平流层极涡强度过强、尺寸过大有较好的对应关系;北半球热带大西洋SST冷偏差与平流层极涡形心过于偏西有关。平流层极涡平均态模拟偏差会影响到平流层爆发性增温(SSW)的模拟状况。统计发现,那些模拟的平流层极涡强度过强、尺寸过大和形心过于偏西的模式往往对应SSW频率模拟偏少,而那些模拟出平流层极涡强度较弱、尺度较小和形心偏东的模式往往模拟出较多的SSW事件(图2)。尽管某些模式在CMIP的三个阶段存在持久且难以克服的模拟偏差,但基于多模式的集合平均结果仍然可以发现:所有平流层极涡参数的模拟偏差在三代CMIP中都得到了持续的改善。平流层极涡和SST的多模式间的显著统计关系表明:热带海洋SST模拟改善对于进一步提升平流层的整体模拟状况也具有十分重要的作用。

图1. (a) CMIP3, (b) CMIP5和(c) CMIP6多模式模拟的北半球冬季 (12至2月) 平流层极涡形状。其中,黑色和灰色粗线表示三套再分析资料,红色粗线表示各个CMIP的多模式集合平均(MME),彩色廓线表示各个模式模拟的平流层极涡轮廓平均态 (21个CMIP3模式、50个CMIP5模式、48个CMIP6模式)。 (d)-(f) 三套再分析资料和CMIP3/5/6模式模拟的平流层极涡面积,即极涡廓线所包围的面积 (单位:百万km2)。对于单个模式而言,误差线表示每个模式模拟的极涡面积标准偏差;对于MME而言,误差线表示多模式间标准差。红色柱状图为高顶模式,蓝色柱状图为低顶模式,深蓝、深红和深紫色为MME。水平黑线是三套再分析资料的均值,水平紫线是所有模式的集合平均。高顶模型及其MME用红色显示,低顶模式及其MME用蓝色显示。五角星表示模式相对于再分析资料的偏差超过了95%的信度检验。

图2 三个极涡参数与平流层爆发性增温模拟频率的多模式间的统计关系:(a, b) 10 hPa极冠区位势高度;(c, d) 极涡长短轴纵横比;(e, f) 极涡形心所在经度。注意:CMIP3模式很少模拟出SSW事件,略去;左列为对CMIP5模式的统计,右列是对CMIP6模式的统计。红色实心圆为CMIP5和CMIP6的多模式集合平均,绿色实心圆为三套再分析资料(其均值作为参考线标记在图上)。三个极涡参数分别与SSW频率的多模式间相关系数及其显著性用蓝色数字标记在图中。

文章已在《Journal of Climate》期刊发表:

Rao, J.*, Garfinkel, C. I., Wu, T., Lu, Y., and Chu, M., 2022: Mean state of the Northern Hemisphere stratospheric polar vortex in three generations of CMIP models. Journal of Climate, 35(14), 4603–4625. http://doi.org/10.1175/JCLI-D-21-0694.1.